書籍「読書術」を読んで本の読み方を整理してみた

こんにちは、ぶちやです。 いろんな本を読んで日々学びを得ています。 本の読み方についてある程度自分の中で指針がありましたが、「読書術」という本を読んだところいろんな読み方が紹介されていました。 今回は「読書術」で紹介されている方法と自分の本の読み方を整理しました。

目次

「読書術」の紹介

岩波現代文庫より出版されている加藤周一氏著の「読書術」を読みました。 読書の手法と合わせていろんな本を紹介しておりとても興味深い内容でした。 著者はかなり多くの本を読んでおり造詣が深いことが読んでいて伝わってきます。 私は紹介されているそれぞれの本について語ることはとても困難なので、今回は読書の手法に絞って紹介します。 読書の手法は以下の6つでした。

| 手法名 | 読み方 |

|---|---|

| 精読術 | 古典や教科書をじっくり読み込む |

| 速読術 | 詳細はともかく要点を押さえてはやく読む |

| 読書術 | できるだけ絞る、または読まない |

| 解読術 | 洋書の読み方 |

| 看破術 | 新聞・雑誌の読み方 |

| 読破術 | むずかしい本の読み方 |

それぞれ読み方ではありますが、読む速度だったり特定のジャンルのことだったりと分類分けに違和感がありました。 しかし、本の書き手とどう向き合うかという点で分類分けをしているのではないかと推測します。 それぞれの要点を以下にまとめました。

精読術

- 古典は繰り返し読む

- 論語は日本人のものの考え方の根本を理解することができる

- 古典は心の拠り所として必要な時に必要なものだけ読むと良い

- マルクス「資本論」は世界を知るための最小限の条件

- 教科書は1冊を繰り返し読んで知り尽くせば十分

速読術

- アメリカの速読法は大別して2つ

- 生理的な面:視野を拡大する訓練、視野の中心を1点から他の点へ移す訓練

- 心理的な面:単語を覚えて語彙を広げる、文の構造を心得て要点だけ読む、一定の方式に従ってとばし読みをする

- とばし読みの秘訣

- 目次、序論、結論を読んでおおよその内容をつかんでから読みたいところを読む

- 合言葉を見破る

- 異なる内容の本を同時に数冊読む

- 現代文学は速読していくらか整理された考え方を自分の中に持つ

- 外国語の本は翻訳書を横に並べ翻訳書を1ページ読んでから原書を読む。字引は使わない。わからないところは飛ばす

- 多少詳細を理解できなくても速く読んで大枠を理解する

読書術

- 読みたいテーマの知識を要約している基本的な本1冊を読み、他の本を読まない

- 文学は特定の作家に限定して読むのも一興

- 悟りを開きたいなら喜劇がおすすめ

- 幸福になりたいなら悲劇がおすすめ

- 読まずに内容を把握するには書評を読む

- 相手に本の内容をしゃべらせる応答力をつける

解読術

- 洋書は読みたい内容の本、必要としている本を読む

- やさしければやさしいほど良い

- 外国の文学はむずかしい

- 外国の文学は日本語訳を読んで済ませる

看破術

- 報道は複数メディアからインプットする

- 新聞は事実を書いてあるが個性がある

- 立場によって目線や使う言葉が違ってくる

- 傾向の違う新聞を2つ読むことで実態がわかってくる

読破術

- 読むべき本か判断する

- あいまいな表現やわかりづらい表現が多い場合は書き手が書いた内容をきちんと理解できていないかもしれない

- 言葉の定義をハッキリさせる

- あいまいな言葉は自分なりに定義して書き手が意図した使い方を推測する

- むずかしいと感じる部分は経験か背景が足らない可能性がある

- 似た経験(もしくは擬似体験)をしてみる

- 背景にある情報を仕入れる

- 抽象的でピンとこない時は具体例を考えてみる

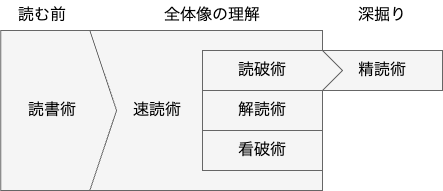

読み方を整理してみた

本に書かれていた読書術をもとに本の読み方をまとめてみました。

- 読む前に読む本をしっかりと選定する

- 読む時は全体像を意識しながら読む場所を限定してはやく読む

- より深く理解したい場合は繰り返し読む

本の読み方

-

テーマを決める

- 身につけたい内容を明確にする

-

読む本を選んで決める

- 評判の良い本5〜6冊から読む本を特定する

- 全体像を把握する(目次、序論、結論)

-

本の内容を眺める

- 見出し、強調文字、図版を見ながら内容をイメージする

- ページをパラパラとめくりながら目印をつけていくイメージ

-

本の内容の理解度を上げる

- わからない用語は調べて定義をハッキリさせる

-

むずかしいと感じる部分は読んでいる本以外で理解を深める

- 経験(擬似体験)してみる

- 背景の情報を仕入れる

- 抽象的でピンとこない時は具体例を考えてみる

さいごに

今回は加藤周一氏の読書術をもとに読書の仕方について整理しました。 「読書術」はいろんな本をいろんな読み方でたくさん読んできたからこその内容となっていた本でした。 「読書術」を読むことで改めて本の読み方について考えたくなることでしょう。 ぜひ手に取って実際に読んでみて、読書生活をもっと充実したものにしていくことをおすすめします。

私からは以上です。 お読みいただき、ありがとうございました。